センターの取り組み

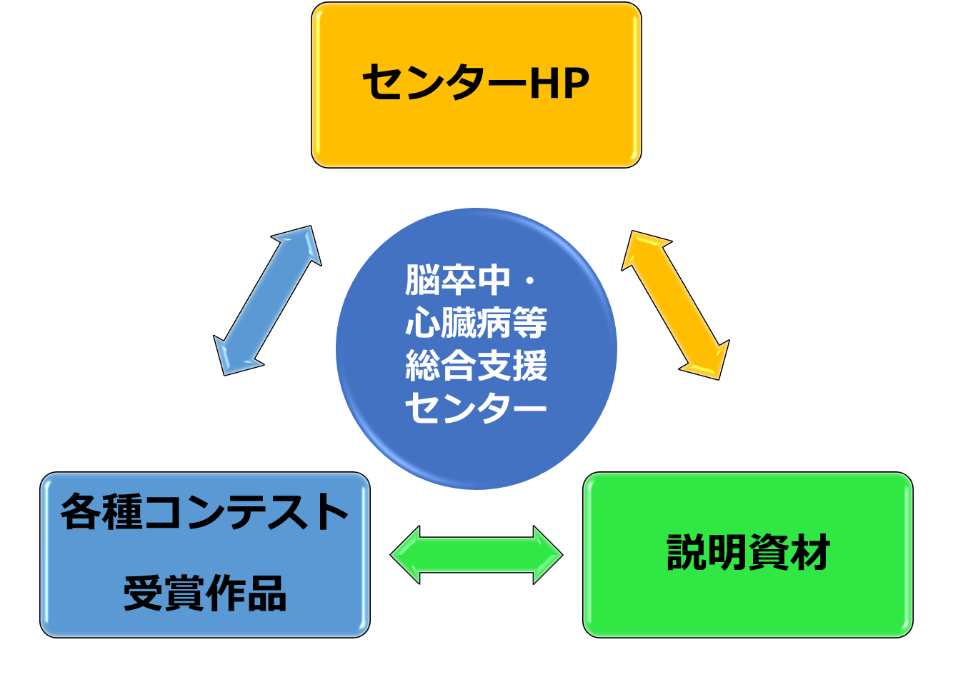

当センターは下記イメージ図のように脳卒中および心臓病から鹿児島県民を守るために、様々な連携をしながら活動をしています。

①鹿児島県における脳卒中・心臓病等に関する総合的プロデュース

-

本センターは脳卒中・心臓病相談支援窓口での相談支援業務や患者さん・ご家族への情報提供だけでなく、相談内容解析や情報提供資材の作成、メディア・SNS情報発信、県民啓発などを総合的にプロデュースしています。

脳卒中や心臓病から県民を守るために、鹿児島県・循環器病対策推進協議会・日本脳卒中協会・日本循環器協会と連携を強化します。

地域拠点病院に同窓口を設置し、研修教育や資材の随時提供を行ってまいります。

②患者啓発の資材作成

説明資料の作成は本事業のコアの一つであり、当センターが中心となり、各専門領域の方々のご意見をいただきながら、患者さん・ご家族・地域住民にわかりやすいものを作成しています。

資材はセンターHPで開示し、県下全ての脳卒中・心臓病相談支援窓口でダウンロードできるようにし、患者さん・ご家族・地域住民がいつでも情報を得られるようにしています。

パンフレット

- パンフレットは字を大きく、高齢者でもわかりやすい内容を心がけています。

- 予防・治療・リハビリ・生活習慣・両立支援・後遺症支援は生活の場で自らに行っていただく内容であり、具体的な内容作成に努めています。

- 両立支援および後遺症支援は患者さん・ご家族だけでなく、社会として情報共有できる内容および情報発信形式となるよう意識しています。

- 脳卒中や心臓病の治療は侵襲度が高く敬遠されがちですが、カテーテル治療やMICSなどの低侵襲治療などの最先端情報を入れることで不安を払拭するように配慮しています。

- 移行医療は疾患だけでなく、親子の小児科医との信頼関係など医療面以外の問題が大きく、これらの不安を取り除くような内容になっています。

- ACPや緩和ケアなど終末期医療は医療側も患者側も避けてしまいがちですが、しっかりと情報提供・共有をして、悔いのない終末期を迎えられるように心がけています。

レシピ集

- レシピ集は患者さん・ご家族にとって食生活行動変容を支える大きな柱になると考えています。鹿児島には生活習慣病に良い効果のある特産品が多く、鹿児島県栄養士会との共同でこれらを意識的に使用したレシピを開発・情報発信する予定にしています。

動画資材

- 運動/作業/言語/嚥下療法・口腔ケア/キュアは字だけではなかなか理解し難いので、保健学科・リハビリテーション科・歯学部と共同で、動画を駆使した患者説明資材を作成して、YouTubeなどでも発信する予定にしています。

③脳卒中・心臓病相談支援窓口としての役割

患者さん・ご家族・地域住民からの相談対応を行い、その内容を分析したうえで、啓発活動や地域医療へのフィードバックにつなげることを主な業務としています。

疾患の時間軸を常に意識しながら、患者さん・ご家族の不安を理解し払拭すべく、具体的な対処法や自験例、公的助成や控除の活用法などを丁寧に説明します。

小児やAYA世代の脳卒中・心臓病には遺伝性や難治性、希少性など専門性を有する相談内容も多く、専門医や専門メディカルスタッフへのコンサルテーションが必須であると考えています。

窓口相談、Web相談フォームなどを用意し、相談内容を分析して本モデル事業の内容に反映させるような分析をしています。結果は情報体制の整備や資材作成・情報提供・普及啓発・研修会・勉強会・地域病院との連携などにフィードバックを行って、必要があれば鹿児島県とも情報共有をします。

④医療関係者の研修教育・相談サポート

循環器病対策研修会を鹿児島県保健福祉部健康増進課から業務委託され、開催しています。この研修会は脳卒中および心臓病治療病院医師、リハビリテーション医、救急医、地域かかりつけ医だけでなく、メディカルスタッフ(保健師・看護師・PT/OT・薬剤師・管理栄養士・MSW)も対象にしています。

令和7年度第1回は2025年8月18日に成人先天性心疾患・肺高血圧・心筋症などの希少疾患を対象とした研修会を鹿児島大学鶴陵会館からWEB配信とのハイブリッド開催で実施しました。

第2回は2025年10月28日にACP(アドバンスケア・プランニング)についての研修会を予定しています。個人が人生の最期を迎えるにあたって、医療従事者がどのように寄り添い、サポートすることができるのか、といった観点から良い研修になればと願っています。